मेरी एक मित्र है सुषमा। उसके नैन नक्श और शारीरिक बनावट अच्छी है लेकिन रंग साफ नहीं है। उसकी छोटी बहन का रंग गोरा है। छोटी बहन के स्वभाव और काम के कारण लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। बचपन में जब सुषमा को घर के बड़े लोग किसी गलती पर डांटते तो उसे लगता वह काली है इसलिए सब उसे डांटते हैं। उसने अपने में सुधार लाने की कभी कोई जरूरत नहीं समझी।

शादी के बाद भी उसका यही रवैया रहा। उसे लगता उसके जेठानी से सब प्रेम करते हैं क्योंकि वह गोरी है। अपने ही परिवार वालों से उसे हमेशा चिढ़ रही। किसी फैमिली फंक्शन में उसकी जेठानी सजती-सँवरती तो वह मन-ही-मन कुढ़ती रहती और उस समय को एंजॉय नहीं कर पाती। हालाँकि वह देखने में बुरी नहीं है और तैयार हो कर वह भी सुंदर लगती है। लेकिन उसका ध्यान कभी सकारात्मक चीजों पर नहीं जाता है। इसी नकारात्मकता के कारण परिवार का माहौल भी नकारात्मक रहता है। उसने कभी भी अपने में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया।

दूसरी तरफ मेरी दूसरी मित्र अभिप्शा है। उसका रंग सुषमा से भी गहरा है। लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे संजने-सँवरने का शौक है। वह हमेशा खुश रहती है और ज़िंदगी को ज़िंदादिली से जीती है। उसके अच्छे स्वभाव के कारण उसकी शादी भी अच्छे लड़के से हो गई। लड़के ने स्वयं उसके लिए रिश्ता मांगा था। उसे नई चीजें सीखने और नए लोगों से मिलने में रुचि है। उसने अच्छी पढ़ाई की और अभी अच्छे पद है। वह खुद भी खुश रहती है और उसके आसपास के लोग भी खुश रहते हैं।

हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग हैं, झा जी। वह हमेशा तनाव में रहते हैं। तरह-तरह की शिकायतें हैं उन्हें। बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, मनमानी करते हैं, उन्हें बिना बताए कोई काम कर लेते हैं, वह तो अपने जमाने में अपने पिता से पूछे बिना कहीं जाते भी नहीं थे, उनकी पत्नी दिन भर अपनी बहनों से फोन पर बातें करते रहती है, बीवी बच्चों के लिए उन्होने सारी जवानी खपा दिया लेकिन अब उनकी परवाह कोई करता ही नहीं, पोते-पोतियाँ शोर मचाते रहते हैं, डिबिटीज़ की प्रोब्लम- मनपसंद कुछ खा-पी भी नहीं सकते, इत्यादि-इत्यादि अंतहीन शिकायतें। दिन भर वह किसी-न-किसी पर चिल्लाते ही रहते हैं। अगर कभी बाहर गए और उनकी गाड़ी को किसी ने ओवरटेक कर लिया तो घर वापस आने तक उस पर बड़बड़ाते रहते हैं। कभी पार्क में जाते हैं और पड़ोसियों से मिलते हैं तो वहाँ भी दूसरे के बच्चों की तारीफ और अपने परिवार की बुराइयाँ। परिवार वाले मानने लगे हैं कि यूँ ही बोलते रहने की उनकी तो आदत ही है। इसलिए कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और न ही उसके पास बैठना चाहता है।

उनके सामने वाले फ्लैट में ही भल्ला जी रहते हैं। उनका स्वभाव और सोच इन से ठीक उल्टा है। अब तो मेरे बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी संभालने लगे हैं, मैं तो निश्चिंत हो गया। थोड़ा-बहुत अपना काम नहीं करूंगा तो मांसपेशियाँ और कमजोर हो जाएगी। पत्नी या बहू व्यस्त है तो सूखते कपड़े लाने, दूध, सब्जी लाने इत्यादि छोटे-मोटे काम भी कर देते हैं। पड़ोसियों से जब भी मिलते हैं तो खुश होकर उनका हालचाल पूछते हैं और अपने बच्चों की तारीफ करते हैं। अब उम्र हुई तो डाइबिटीज़, बीपी और घुटने का दर्द तो रहेगा ही। भगवान की कृपा है, आँखें इतनी ठीक है कि चश्मा लगा कर थोड़ा-बहुत लिखा पढ़ लेता हूँ, दिमाग भी सही काम कर रहा है, मुझे तो इस उम्र में डाइबिटीज़ हुई है, बहुत दिनों तक तो मैं सब कुछ खा-पी सकता था, लेकिन आजकल तो युवावस्था में ही लोग यह बीमारी पालने लगे हैं। बागवानी और लिखने का शौक तो उन्हें पहले से ही था। अब रिटायरमेंट के बाद समय भी मिल रहा है। ज़्यादातर समय वह लिखने-पढ़ने और बागवानी में लगे रहते हैं। बच्चे जब कभी उनसे मिलते हैं तो खुश हो कर उनके काम के विषय में पूछते हैं और अपने विषय में पूछने पर उन्हें बताते हैं।

सच में एक ही परिस्थितियों में अलग-अलग लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है। चन्द्रगुप्त ने पाटलीपुत्र के शासक घनानन्द की राजधानी पर अपनी छोटी सेना के साथ आक्रमण किया। उसे उम्मीद थी की राजा घनानन्द के अत्याचार से त्रस्त प्रजा और सेना उसका साथ नहीं देगी। लेकिन उसकी यह अवधारणा गलत साबित हुई। राजा अभी भी बहुत शक्तिशाली था। उसने चन्द्रगुप्त को बुरी तरह हरा दिया। वह अकेला जान बचा कर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जा पहुँचा। अब उसके पास न तो कोई सेना थी, न ही धन और न ही कोई समर्थक।

पाटलीपुत्र साम्राज्य की शक्ति वह समझ चुका था। एक अकेला अकिंचन 25 वर्ष का युवक कैसे पाटलीपुत्र साम्राज्य को हस्तगत कर सकता था? सारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी। तभी उसने किसी वृदधा की बात सुनी जो अपने बच्चे को कह रही थी कि खिचड़ी के बीच से नहीं बल्कि किनारे से खाए क्योंकि बीच का भाग अधिक गर्म होता है। इससे चन्द्रगुप्त को अपने लिए एक नीति समझ में आया कि उसे पाटलीपुत्र के मध्य पर आक्रमण करने के बजाय राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से शुरू करना चाहिए। उसने नए उत्साह के साथ सीमावर्ती क्षेत्र से ही अपने लिए सेना बनाना शुरू किया। और अंततः ऐसा साम्राज्य बना जो अभी तक का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है।

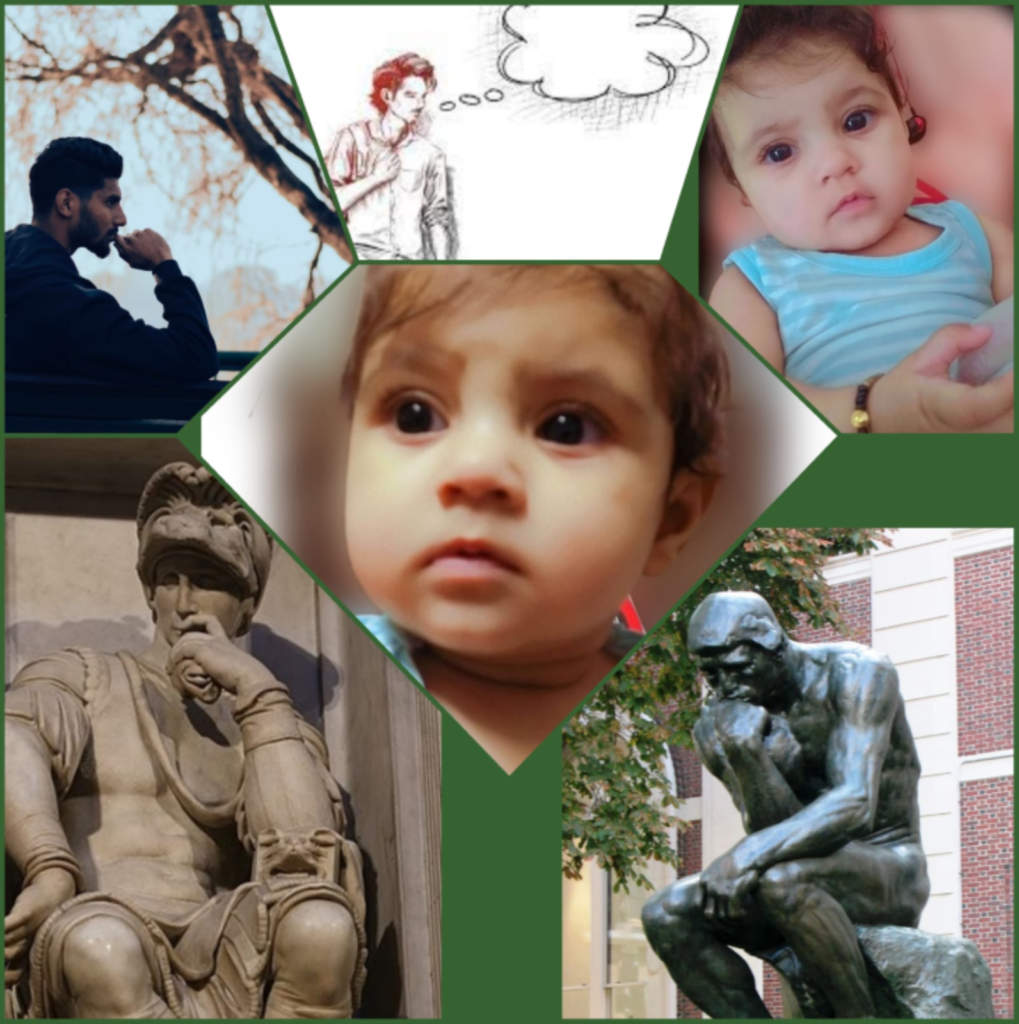

व्यक्ति कैसा और किन परिस्थितियों में है, यह उसके सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आश्चर्यजनक सत्य है कि अधिकांश लोग इस सिद्धान्त को जानते भी हैं। किन्तु व्यवहार में वह अपने सोच पर नियंत्रण नहीं रख पाते।

अगर हम अपने विचार को खुला छोड़ दें और जब जो विचार मन में आए तो उसे लिख लें तो सामान्यतः हम लोग इस तरह के विचार रखते हैं; ओह मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरा स्वास्थ्य भी तो अच्छा नहीं है, आज का दिन बहूत परेशानी वाला रहा, रास्ते में ट्रेफिक और उस पर बॉस की डांट, बच्चों पर इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन उनका भविष्य पता नहीं क्या होगा, माँ-पिता तो भैया को ज्यादा स्नेह करते हैं, मुझ पर तो उनका स्नेह है ही नहीं, पड़ोसियों ने तो शांति से रहना मुश्किल कर दिया है- इतना शोर करते हैं, घर का रेंट/ईएमआई देते देते परेशान हो गया हूँ, आज उसने कैसे कड़वी बात कह दी, इत्यादि-इत्यादि।

ये सभी रोज़मर्रा की समस्याएँ हैं और अगर जीवन में अस्तित्व में हैं तो हमारे मस्तिष्क में भी होंगे ही। हम लोग एक सामान्य इंसान हैं और भावनाओं और परेशानियों से बिलकुल भाग नहीं सकते। लेकिन अगर हम सजग होकर देखें तो ये विचार ज्यादा देर तक मस्तिष्क में नहीं रहने चाहिए।

इनके बदले जल्दी ही ऐसे विचार आ जाने चाहिए, समय नहीं है तो क्या हुआ स्वास्थ्य या पैसा तो है, मेरा परिवार तो मेरे पास है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या हुआ मेरे से भी बुरी स्थिति होती है लोगों की- मैं कम से कम अपना काम तो कर लेता हूँ, मुझे जॉब है तभी तो ट्राफिक या बॉस की परेशानी है, बहुत लोग तो जॉब के लिए तरस रहे हैं, इत्यादि-इत्यादि।

हम चाहे तो किसी भी नकारात्मक विचार को ज्यादा देर तक अपने मस्तिष्क में टिकने नहीं दें। उसके बदले कुछ अच्छी बातों को याद करने लगें और उन पर बात-विचार करने लगे। हर बात के दो पक्ष होते हैं। कोशिश करे कि दूसरा सकारात्मक पक्ष दृष्टि से ओझल नहीं हो। ‘नहीं’ के बदले ‘है’ पर ध्यान केन्द्रित करें।

‘नहीं’ की एक विशेषता होती है कि इसे कितना भी प्रयास किया जाय इसे ‘है’ में नहीं बदला जा सकता है। दूसरी तरफ “है” की यह विशेषता होती है कि अगर यह झूठ भी हो तो भी इसके सत्य में बदलने की कुछ संभावना तो होती ही है। इसका उदाहरण मेरे पड़ोस में रहने वाले दो भाई हैं।

अमित और सुमित दोनों 10वीं क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में अच्छे और मेहनती थे। परीक्षा से दो महीने पहले जब दोनों भाई अपना सिलेबस खत्म कर रिवाइज करने की योजना बना रहे थे, तभी गाँव से उनके दादाजी के बीमारी की खबर आ गई। दादाजी दोनों पोते को बहुत स्नेह करते थे और आखिरी समय में उनसे मिलना चाहते थे। जब दोनों भाई गाँव पहुँचे तब उन्होने देखा दादाजी बिलकुल मरणासन्न थे। वे उन्हें उस हाल में छोड़ कर आना नहीं चाहते थे। लेकिन पढ़ाई की चिंता भी थी। मरने वाले फिर कभी वापस नहीं आते, यह सोच कर उन्होने तब तक वहीं रहने का निश्चय किया जब तक दादाजी या तो ठीक हो जाए या दुनिया से चल बसे।

लगभग एक महीने बाद दादा जी चल बसे। उनकी क्रिया कर्म आदि में 15 दिन लग गए। जब वे लोग वापस लौटे तब उनकी परीक्षा में केवल 15 दिन बचे थे। अमित बिलकुल हड़बड़ा गया। वह बार-बार अपने पिताजी को इसके लिए दोष देता था जो उन्हें गाँव ले गए। दादाजी को तो जाना ही था, उन्होने उसके करियर के लिए खतरा ले लिया। इतना सारा सिलेबस बचा है। अगर वो पढ़ेगा तो रिवाइज कब करेगा। इतना महत्त्वपूर्ण परीक्षा और इतनी लापरवाही! वह कभी गणित उठाता तो लगता कि भूगोल का सिलेबस बचा है, भूगोल उठाता तो लगता साइंस का बहुत सा टॉपिक वह भूल गया है। इस तरह वह किसी विषय पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाता था।

अमित के विपरीत सुमित था। वह पिता जी को धन्यवाद देता था जिसके कारण वह अंतिम समय में दादाजी के पास रह सका। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, अच्छी नौकरी करेगा लेकिन दादाजी उस समय नहीं होंगे। इसलिए उनके साथ बिताया गया समय उसके लिए बहुत संतुष्टिदायक था। उसने ये नहीं सोचा कि उसका कितना सिलेबस बचा था। उसने यह याद किया कि जाने से पहले उसने कितना पढ़ा था। बाकी बचे सिलबस को पूरा करने और रिवाइज में वह शांतचित्त होकर लग गया। जब वह खाने, नहाने इत्यादि के लिए किताब से दूर होता उस समय वह मन-ही-मन उन चीजों को याद करता जो उसने पहले पढ़ा था। बार-बार याद करने से वे टॉपिक भी उसे अच्छे से याद होने लगे। जहाँ कहीं भूलता वहाँ किताब देख लेता।

परीक्षा का परिणाम निकला। सुमित ने अमित से अच्छा अंक पाया था। स्पष्टतः अमित ने उस पर ध्यान केन्द्रित दिया जो उसने नहीं पढ़ा था। इससे घबराहट के अलावा और कुछ नहीं उसे मिला। सुमित ने उस पर ध्यान किया जो उसने पढ़ा था। इससे मस्तिष्क में वो पाठ रिवाइज होता रहा जो उसने पढ़ा था।

इसीलिए कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। किसी भी अच्छे या बुरे कार्य का आरंभ एक सोच से ही होता है। तो क्यों न हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएँ तो हमारे पास हैं उन चीजों पर नहीं जो हमारे पास नहीं हैं। क्यों न हम अच्छी-अच्छी बातों को याद करें और बुरी यादों को भूल जाएँ। क्यों न हम अपने आसपास के उन चीजों को देखें जो हमें खुशी का अनुभव देती हैं और उन चीजों को भूल जाएँ जो हमे दुख देती हैं। क्यों न हम अच्छी-अच्छी और नई-नई चीजों को सीखते रहे बजाय उन बातों को सोचने के जिसे बदला नहीं जा सकता है। यही तो सोचने की कला है। और क्यों न इन अच्छे विचारों को कार्य रूप में परिणत करें। यही तो जीने की कला है।

****